Cuba es “un ejemplo de decrecimiento” en el plano

material y energético que “nos puede enseñar a afrontar el pico del

petróleo”, ya que tuvo que adaptarse a una forzosa falta de suministros

de crudo tras el colapso de la URSS, ha explicado en entrevista con Efe

el antropólogo social Emilio Santiago Muiño.

Este investigador y activista social que actualmente ejerce la

Dirección de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles, analiza en

su nuevo libro Opción Cero el declive energético que se

producirá cuando la sociedad alcance el “peak oil” (pico del petróleo) o

tasa máxima de extracción a nivel mundial, tras el cual la producción

entraría en declive hasta su agotamiento.

No está claro cuándo ocurrirá ese momento o si ya ha sucedido de

hecho, como apuntan los escenarios más pesimistas de la Agencia

Internacional de la Energía, que han cifrado el pico máximo de crudo

extraído hasta el momento en 2006.

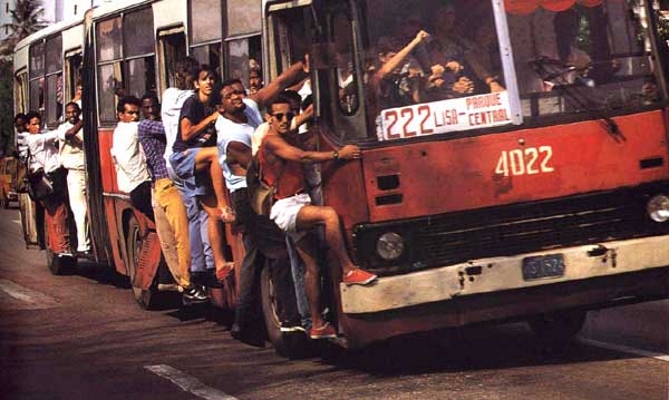

El caso cubano es una aplicación práctica de lo que podría ocurrir a

nivel global pues, tras la revolución de 1959 y el embargo comercial

impuesto por EEUU, el régimen castrista dependía del petróleo

garantizado por la Unión Soviética y, al derrumbarse ésta, la economía

de la isla se enfrentó a una brusca reducción de más del 50 % de su

consumo.

A día de hoy, “Cuba todavía consume un 15 % menos de energía que en

1988”, ha apuntadoSantiago, lo que le ha obligado a un “reverdecimiento

forzoso

Así, en el caso de la agricultura, que es ecológica “con matices” y

en buena medida urbana, “ya que la gente cultiva donde puede”, en la

actualidad “es capaz de producir todos los alimentos de la dieta

cubana”.

Esta reorientación hacia lo verde llevó al Fondo Mundial para la

Naturaleza (WWF) a calificar a Cuba en su informe “Planeta Vivo” de 2006

como el único país del mundo dotado de desarrollo sostenible, por su

capacidad para “combinar una huella ecológica por debajo del límite de

la biocapacidad del territorio con un índice de desarrollo humano alto”.

Sin embargo, la solución cubana alberga “algunas sombras” porque la

transición fue “obligatoria” y “políticamente muy difícil de extrapolar

al contexto actual”, ha precisado Santiago.

Además, “no es igual la situación de un país que se hunde en una

pobreza energética muy severa rodeado de un mundo que energéticamente es

funcional, que un escenario global de ‘peak oil’, donde la escasez de

suministros generaría tensiones muy complejas”, ha subrayado.

Este experto ha asegurado que en su libro desmonta “el mito del

desarrollo sostenible cubano” al describir, entre esas “sombras”, el

“sentimiento de vergüenza colectiva” que experimentó su ciudadanía

durante el período posterior al fin de la URSS.

“La izquierda verde tiende a idealizar el caso de Cuba”, ha

subrayado, pero sus propios ciudadanos entendieron “la regresión” de los

años 90 del siglo XX como un auténtico castigo y “mucha gente quiso

salir de ahí, lo que nos da una idea del tipo de construcción del deseo

de las sociedades, sean socialistas o no, y lo difícil que será hacer

eso compatible con la sostenibilidad” en el futuro.

A juicio de Santiago, vamos hacia “horizontes mucho más austeros en

lo material y energético” por lo que habrá que promover la idea de una

“pobreza lujosa” que alimente nuevos modelos de felicidad, más basados

en las relaciones personales y experiencias “a través de un discurso

seductor que entienda que este empobrecimiento energético es una

oportunidad”

.

Este especialista ha analizado el caso cubano a lo largo de seis años

tras conocerlo en primer plano pues vivió allí mientras trabajaba en su

tesis doctoral sobre “Sostenibilidad y socialismo en la Cuba

postsoviética: estudio de una transición sistémica ante el declive

energético del siglo XXI”, de donde ha emergido su obra.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario